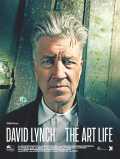

- Titre original : David Lynch : The Art Life

- Fiche mise à jour le 17/03/2017

- Année de production : 2016

- Réalisé par : Jon Nguyen, Rick Barnes, Olivia Neergaard-Holm

- Date de sortie : 15 février 2017

- Date de reprise : non renseignée

- Distributeur France : Potemkine Films

- Distributeur international : Film Constellation

- Durée : 89 minutes

- Origine(s) : Etats-Unis

- Genre(s) : Documentaire

- Pellicule : noir et blanc & couleur

- Format de projection : 1.85

- Format son : 5.1

- Visa d'exploitation : 145960

- Indice Bdfci :

Vos commentaires et critiques :

Dissection

Dissection

Quand le documentariste Jon Nguyen lui propose l'idée d'un film sur sa personne, David Lynch fait savoir qu'il n'est pas intéressé. L'homme est notoirement peu porté sur la confidence, et encore moins enclin à expliciter ses films. Interroger un artiste sur sa vie, tisser des liens entre des anecdotes vécues et des péripéties retranscrites dans un médium, chercher systématiquement des correspondances qui déduiraient l’œuvre de la biographie dans l'espoir d'en épuiser le sens, tout cela relève à ses yeux d'une obsession vaine, d'une maladie de l'âme commune aux copistes modernes et aux clercs obscurs mettant leur foi mesquine dans l'espoir toujours déçu que dessécher des fleurs entre les pages d'un herbier et épingler des papillons en capturera à jamais la beauté.

Pourtant, à force de patience et d'un peu d'entregent, Nguyen parvient à forcer l'entrée du sanctuaire où le reclus se terre, quelque part dans les collines de Los Angeles. Enregistrer une suite d'interviews faites de questions-réponses, interroger son entourage, il n'en est plus question. Et le nom même du projet change. David Lynch, The Art life, inspiré du recueil de cours publié par le peintre Robert Henri qui produisit sur le jeune Lynch l'effet d'une révélation, n'aborde pas sa carrière cinématographique, mais tout ce qui l'a précédée. Portrait de l'artiste en jeune homme, il se consacre à sa découverte de l'Art tout autant qu'à l'invention d'un artiste par lui-même.

De Missoula dans le Montana, en passant par les petites villes de provinces où il grandit, jusqu'aux rues sombres de Philadelphie où il vivra une douloureuse mais salutaire catharsis, Lynch nous embarque dans les méandres de ses souvenirs ; de sa mère, qui sentit très tôt chez lui une prédisposition et qui lui interdit l'usage des livres à colorier pour décorseter sa créativité ; de sa rencontre déterminante à quatorze ans avec le peintre Bushnell Keeler, qui lui ouvrit les portes de son atelier ; du mélange ambigüe de soutien et de défiance dont ses proches firent preuve face à ses choix ; tout cela dessine le parcours passionnant d'un gamin épris de liberté, qui détestait l'école mais qui très tôt fit de l'art son phare et ne dévia jamais du cap qu'il s'était tracé.

Mais sous la surface, en creux, et presque à l'insu de son sujet, se dessine un autre portrait, et il appartiendra à chacun de déterminer s'il est plus ou moins légitime. Celui que Lynch ne voulait pas faire, mais qui pourtant habite chaque plan, quand d'autres souvenirs émergent, comme l'apparition de cette femme nue, hagarde et muette, s'affalant devant lui sur le trottoir alors qu'il n'a que dix ans et qu'il reste là, tétanisé et fasciné ; impossible de ne pas penser à Blue Velvet, à cette irruption brutale et inattendue de quelque chose de déplacé dans les petites bourgades sans histoires de l'Americana, une lézarde défigurant le calme visage du quotidien dont la violence implicite risque de vous emporter au delà des apparences, au delà des certitudes, et faire vaciller la raison. Dans les quelques minutes que durent ces confessions, est contenu en germe tout l’univers du futur cinéaste.

Accolant à la voix désincarnée de Lynch de longs plans fixes sur l'artiste au travail dans son atelier, décomposant ses peintures en gros plans, scrutant les ridules d'un visage apparemment serein mais dont le regard trahit l'intranquillité, nimbé par le score subrepticement inquiétant composé par Lynch lui-même, Jon Nguyen réussit le tour de force de réaliser le film lynchien par excellence, celui qui montre sans démontrer et porte avec lui une part irréfragable de mystère. Fascinant.

Copyright : © Droits réservés

Copyright : © Droits réservés