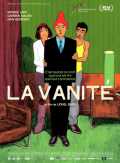

- Titre original : La Vanité

- Fiche mise à jour le 16/09/2015

- Année de production : 2015

- Réalisé par : Lionel Baier

- Acteurs principaux : Patrick Lapp, Carmen Maura, Ivan Georgiev

- Date de sortie : 02 septembre 2015

- Date de reprise : non renseignée

- Distributeur France : Happiness Distribution

- Distributeur international : non renseigné

- Durée : 75 minutes

- Origine(s) : Suisse France

- Genre(s) : Comédie dramatique

- Pellicule : couleur

- Format de projection : 1.85

- Format son : 5.1

- Visa d'exploitation : 140314

- Indice Bdfci :

Vos commentaires et critiques :

On ne badine pas avec la mort… David Miller (Patrick Lapp, limpide, découvert en ingénieur du son génialement bougon dans le précédent et très drôle film de Lionel Baier, Les Grandes ondes), vieil architecte malade, fatigué, blasé de tout, veut en finir avec la vie. Nous sommes en Suisse, pays qui accepte la fin de vie assistée, il a donc tout organisé : choisi le lieu, la date et le moment idoines, fait appel à une association d'aide au suicide. L'impétrant arrive le soir dit dans un motel isolé, qu'il a lui-même dessiné jadis d'après ces modèles américains hors d'âge, et qui doit d'ailleurs fermer à la fin du mois… S'éteindre ensemble, lui et son œuvre, pourquoi pas… Dans une chambre aux couleurs franches en même temps que passées – les références à Edward Hopper ou à Aki Kaurismaki sont bien là, le sens aigu de la lumière et des couleurs –, il a rendez-vous avec « Espe », Esperanza, la bien nommée, représentante de l'association (une Carmen Maura toujours aussi solaire et attachante). C'est elle qui sera la dispensatrice des substances létales, dont l'administration est rigoureusement réglementée, ritualisée. Mais manque l'indispensable témoin : le fils de David, dont les liens avec son père étaient de toute évidence lâches, eux aussi, s'est défilé au dernier moment… Qu'à cela ne tienne : Tréplev, le prostitué russe très demandé de la chambre d’à côté, devrait faire l'affaire et se laisse finalement convaincre : il est fondamentalement gentil. Ce trio improbable va traverser la dernière nuit sur terre de David, découvrir que l'attachement et l'amour de l'autre ne se condamnent ni ne se commandent si simplement, que vivre pleinement n'est pas facile, mourir non plus…

La Vanité de prime-abord surprend. Son parti-pris formel épuré, sa mise en scène minimaliste et très graphique poussent à l'acmé l'atmosphère artificielle du film, l'isolement des personnages : seuls deux ou trois paysages des environs de Lausanne et des flash-back sur l'âge d'or du motel, plein de vie et de jeux d'enfants, viennent offrir quelques ouvertures à ce huis-clos de studio. Mais très rapidement, loin de tout pathos, de toute rhétorique pontifiante sur la fin de vie, le film envoûte et émeut, par sa justesse, par son empathie, par son ton de fable presque jubilatoire, volontiers comique, son sens du grotesque et du dérisoire.

Le spectateur sera aussi surpris que l'architecte du déroulement de la soirée, puis de la nuit, rien ne se passant comme attendu. La vie et la mort se jouent de nous comme ce trompe-l’œil dans le tableau d'Holbein, Les Ambassadeurs, qui trône au-dessus du lit de l'auto-condamné et qui inspire son titre au film. Le metteur en scène peaufine les détails, déploie une maîtrise et une élégance impressionnantes pour nous inviter dans son univers personnel et singulier, fait de rencontres attendues ou inattendues, de ruptures de ton et de rythme. Entre susceptibilités froissées, situations burlesques, effleurements, moments d'effroi et dévoilement des êtres, dans un rapport complexe d'immédiateté et d'éternité, son film nous plonge dans la richesse et l'inconstance des êtres, dans leur liberté d'agir aussi. Chacun se révèle en douceur, comme un soir de Noël, on est tous là, on fait au mieux.

Lionel Baier nous transporte aussi parfois vers un ailleurs fantastique : derrière le rideau rouge cramoisi de la chambre, les cauchemars se matérialisent, le vieux dancing « Hollywood » est déserté et on y crie fort pour faire venir le monde, la vie.

On ne vous dévoilera pas l’échappée finale, d'une délicatesse sensuelle bouleversante. Il paraît que tout est vanité… on veut bien de ces vanités-là, qui apportent à chacun une inestimable plus-value de vie. Cette exploration retenue des sentiments et des êtres mérite bien une plongée dans l’obscurité de votre salle de cinéma préférée…

Copyright : © Droits réservés

Copyright : © Droits réservés