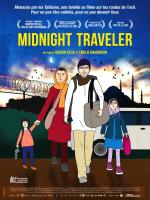

- Titre original : Midnight Traveler

- Fiche mise à jour le 25/06/2021

- Année de production : 2019

- Réalisé par : Hassan Fazili

- Date de sortie : 30 juin 2021

- Date de reprise : non renseignée

- Distributeur France : Dulac Distribution

- Distributeur international : Doc & Film International

- Durée : 87 minutes

- Origine(s) : Etats-Unis Qatar Canada Grande-Bretagne

- Genre(s) : Documentaire

- Pellicule : couleur

- Format de projection : 2K, 1.85

- Format son : 5.1, VO persan, anglais ST français

- Visa d'exploitation : 151273

- Indice Bdfci :

Vos commentaires et critiques :

Teddy, c’est qui ? D’abord c’est une dégaine, un peu nonchalante, un peu goguenarde, du genre à ricaner pendant la Marseillaise un 14 Juillet ; ensuite c’est une bouille, presque ronde, encore juvénile, cheveux ras, regard en biais caché derrrière des cul de bouteilles modèle Sécurité Sociale 1974, un sourire narquois aux lèvres. Une silhouette à peine sortie de l’adolescence, pas tout à fait dégrossie, et qui n’a pas encore trouvé le chemin de lâge adulte.

Teddy, pourtant, n’est plus un enfant. A 19 ans, l’école n’est déjà plus qu’un lointain souvenir. Il travaille dans l’institut de massage de ce village des Pyrénnées autour duquel les moutons paissent et les loups rôdent, et veille au bien-être de ce qui lui reste de famille, en particulier son oncle Pépin, l’idiot du village. Tout le contraire de sa petite amie Rebecca, issue d’une famille aisée, qui passe le bac cette année et est promise à un avenir loin d’ici. Teddy sait que ce ne sont pas ses rêves immatures de pavillon perdu dans les montagnes qui vont la retenir. Alors il se prépare à ce dernier été qui arrive, encaisse sans mot dire les humilations, qu’elles viennent des copains de classe de Rebecca ou des adultes qui cornaquent sa vie… jusqu’à cette nuit de pleine lune où il est attaqué par un loup. Et Teddy, d’ours en peluche, va se métamorphoser et commencer à rendre les coups.

Teddy, c’est le second film des frêres Boukherma, découverts en 2017 avec le fantasqueWilly 1er, dont on retrouve ici leur gôut pour les marginaux, les laissés-pour-compte et l’empathie qu’ils portent à leurs personnages, mais cette-fois ci, en plus de l’humour dont ils faisaient déjà preuve pour désamorcer les aspects les plus dramatiques de leurs historiettes, les voilà qui s’essaient au film de genre, et pas des plus faciles à réussir : le fantastique. Un peu comme si les frères Dardenne avaient signé pour un remake du Loup-garou de Londres de John Landis. Et bien pourtant, miracle, la sauce prend ! D’abord parce que les Boukherma ont eu l’intelligence de se démarquer de leurs modèles hollywoodiens pour ancrer leur film dans un monde qu’ils connaissent par cœur et savent décrire dans ses moindres nuances : les communautés rurales du Lot-et-Garonne, où ils sont nés et ont vécu leur enfance. Tout sonne juste dans leur portrait d’un monde relégué, dont les plus fortunés par le destin (ou leurs parents) rêvent de s’extraire, et où les plus modestes dépérissent et s’étiolent. Justes aussi la colère, la frustration, la honte sociale qu’éprouve Teddy face à ceux qui lui renvoient son image de « cassos ». Limpide enfin la métaphore que les réalisateurs filent au gré des mutations physiques et psychiques de Teddy, qui passe graduellement de proie à prédateur, de victime à bourreau.

Teddy, enfin, c’est un personnage campé avec un naturel surnaturel par l’incroyable Anthony Bajon, (révélé dans La Prière), épaulé par une galerie d’acteurs, pro comme l’hilarante Noémie Lvovsky en cougar généreuse, ou amateurs comme l’émouvant Ludovic Torrent dans le rôle de Pépin. Tour à tour drame social, portrait d’une jeunesse perdue et film de monstre à l’ancienne, Teddy est le nouveau jalon posé par cette nouvelle génération de cinéastes réconciliant films d’auteurs et films de genre, qui révère Truffaut et Varda tout en jouant à GTA. Ça nous promet de beaux films à venir, le prochain des frères Boukherma est déjà en route : il s’appelle L’Année du requin, et s’annonce comme une sorte de remake des Dents de la mer dans le bassin d’Arcachon. De quoi hurler (de joie) à la lune, non ?

« Ma famille a été chassée de sa terre natale avec la violence d’une tempête qui dépouille un arbre de ses feuilles. En tant que père, j’ai intégré une pression permanente, celle de devoir la protéger de toutes les potentielles menaces. Mais en tant que cinéaste, ces errements et ces épreuves m’intéressent, car ils font de nous les sujets du film. J’ai voulu en tirer un film réaliste, qui implique le spectateur, dans lequel je suis tantôt père, tantôt époux, tantôt réalisateur, et parfois les trois en même temps. » Hassan Fazili

C’est un journal filmé qui mêle au récit intime le tumulte du monde. Un journal filmé passionnant, incroyablement vivant, tour à tour drôle et bouleversant, qui nous fait passer par toutes les émotions. Cinéaste reconnu dans son pays, Hassan Fazili réalise en 2014, pour la télévision, Peace in Afghanistan, portrait du commandant taliban Mullah Tur Jan qui a déposé les armes pour une vie civile pacifique, et ça ne plaît pas du tout du tout aux barbus qui s’empressent d’abord de faire assassiner le protagoniste du documentaire et ensuite de mettre à prix la tête du cinéaste et de sa famille (Fatima, son épouse également cinéaste, et ses deux petites filles Zahra, 6 ans, et Nargis, 11 ans). Les Fazili se réfugient dans un premier temps au Tadjikistan voisin mais quand, au bout de quelques mois, l’asile leur est refusé, ils ne voient aucune autre issue que d’entreprendre le voyage vers l’Europe, comme des milliers de compatriotes l’ont fait avant eux pour fuir le chaos de leur pays. À ceci près que Hassan Fazili décide de filmer au jour le jour, au moyen de trois téléphones portables, ce périple dont lui et les siens ne savent évidemment pas combien de temps il durera, pas plus qu’ils ne savent s’ils parviendront à leur but.

Ce sont donc 5 800 km et trois ans à travers toute l’Asie centrale, en passant par l’Iran et la Turquie jusqu’aux Balkans et à l’Europe Centrale, qui sont relatés dans la petite heure et demie d’un film hallucinant. Ce qui frappe avant tout, c’est l’énorme capacité de résistance et de résilience de toute la famille, sa capacité à traiter avec humour les situations les plus difficiles : quand Fatima rigole de devoir remettre la burka en retraversant l’Afghanistan, quand ils se moquent du confort alors qu’ils sont obligés de passer la nuit dans un immeuble en construction en Serbie… Bien sûr il y a des moments extrêmement durs, par exemple quand ils dorment dans la neige de la plaine hongroise, ou quand des fascistes bulgares veulent attaquer leur centre d’accueil. Mais peu après, on voit Nargis improviser une chorégraphie sur une chanson de Michael Jackson dans sa chambre de 9 m2 du centre de demandeurs d’asile… L’optimisme indéfectible des Fazili a de quoi guérir les plus indécrottables pessimistes !

C’est aussi l’extraordinaire obstination du cinéaste qui impressionne : quand il filme la beauté de la neige qui tombe alors que sa famille est au bord de l’hypothermie à la frontière serbe, ou quand il ne lâche pas la caméra alors que sa cadette s’est égarée. Comme le dit en voix off Nargis lisant un auteur contemporain afghan, « faire le chemin de la vie, c’est parfois aller aux portes de l’enfer. »

En tout cas quiconque aura vu ce film formidable ne pourra plus jamais prétendre ne pas comprendre les motivations et les difficultés des migrants qui viennent frapper à la porte de notre Europe.

Copyright : © Droits réservés

Copyright : © Droits réservés