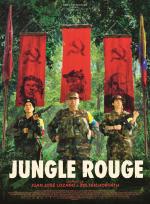

Animation à partir de 12 ans

- Titre original : Jungle rouge

- Fiche mise à jour le 24/06/2022

- Année de production : 2022

- Réalisé par : Juan José Lozano, Zoltán Horváth

- Acteurs principaux : Álvaro Bayona, Vera Mercado, Patricia Tamayo

- Date de sortie : 22 juin 2022

- Date de reprise : non renseignée

- Distributeur France : New Story

- Distributeur international : Urban Sales

- Durée : 92 minutes

- Origine(s) : Suisse France

- Genre(s) : Animation

- Pellicule : couleur

- Format de projection : Scope

- Format son : 5.1, VO Espagnol ST français

- Visa d'exploitation : 146846

- Indice Bdfci :

Vos commentaires et critiques :

Dans Jungle rouge, on assiste au naufrage de la plus vieille guérilla communiste au monde, à l’agonie d’un idéal révolutionnaire qui ne semble plus rien signifier pour personne, et au refus d’un homme d’accepter cette implacable réalité alors qu’il a voué sa vie entière à cet idéal.

Cette guérilla, c’est celle menée pendant 40 ans par les FARC, les Forces Armées Révolutionnaires de Colombie. Les FARC, ce sont à l’origine des paysans sans terre qui on pris les armes et le maquis dans la jungle. Leur revendication ? Elle est agraire initialement : permettre l’accès à la terre à ceux qui en sont privés. Mais à partir des années 1990, les FARC, financées principalement par le narcotrafic, sont devenues une machine à fabriquer de la violence.

Le film se situe juste en amont du 1er Mars 2008, soit 8 ans avant que la guérilla ne dépose les armes. Le 1er Mars de cette année-là, un événement déterminant a précipité la fin du mouvement : avec le sens de la mesure qu’on lui connaît, la CIA, soutenue par l’armée colombienne, largue une tonne de bombes sur la tête du commandant Raúl Reyes, le numéro deux des FARC. À cette occasion, les militaires récupèrent des documents inouïs : l’homme en charge des négociations avec tous les acteurs du conflit laisse derrière lui plus de 11000 emails soit plus de dix ans de correspondances. dix ans d’échanges avec politiciens, journalistes et responsables des négociations de la libération des otages, entre autres celle d’Ingrid Betancourt.

Ce film d’animation très documenté, en plus d’une quête de la vérité historique, prend le parti de nous livrer l’ordinaire de la vie d’un camp de maquisards, le récit logistique et intime des derniers jours de cette révolution qui n’aura donc jamais eu lieu… sauf peut-être dans le camp lui même.

Car ici la révolution n’est pas seulement un but à atteindre, elle se joue tous les jours. C’est un projet global à défendre, dans les interactions quotidiennes, dans les rapports de force hommes/femmes et/ou hiérarchiques. Le récit montre la vertu essentielle de l’intégrité et la recherche permanente de la cohérence entre l’idéal convoité et le quotidien, cohérence forcément mise régulièrement à mal dans certains comportements individuels.

Mais le film n’a pas peur de se confronter justement à cette individualité, plongeant par exemple dans l’esprit du commandant du camp grâce à des scènes de rêves ou plutôt de cauchemars d’une beauté formelle époustouflante, rappelant les dessins de René Mederos (graphiste cubain qui a couvert, à travers ses dessins et ses affiches, de nombreux conflits, dont la guerre du Vietnam et la révolution cubaine). Le film ne nie donc pas l’individu, au contraire, il trouve son équilibre dans sa volonté de ne pas opposer le projet collectiviste et ceux qui le portent.

Il faut aussi évoquer un autre élément central du film : la jungle. Laquelle a toujours été le sanctuaire de ces révolutionnaires, mais qui, au bout de quarante ans, est peut-être devenue leur prison. Par ailleurs cette jungle primordiale, luxuriante, explosive, qui abrite une biodiversité d’une exceptionnelle richesse, est dans le même temps un lieu où les choses pourrissent vite, où les plaies s’infectent aussi rapidement que jaillissent les fleurs. Forces de vie et de mort mêlées.

C’est d’ailleurs toute la puissance visuelle du film. Réalisé dans une double technique dont celle de la rotoscopie, la peinture très animée de chaque personnage renvoie spontanément à quelque chose de très vivant et à la fois de déjà mort : ça grouille en tous sens et au final, on ne sait plus dire si c’est beau et lumineux ou si c’est gangrené de l’intérieur.

Copyright : © New Story

Copyright : © New Story